linux系统分区,Linux系统分区概述

时间:2024-10-21 来源:网络 人气:

Linux系统分区概述

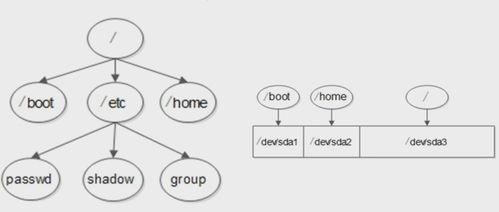

Linux系统分区是操作系统管理磁盘存储空间的基础操作。通过合理的分区,可以提高数据存储的效率,优化系统性能,并便于数据管理和备份。本文将详细介绍Linux系统分区的相关知识,包括分区类型、分区工具以及分区步骤等。

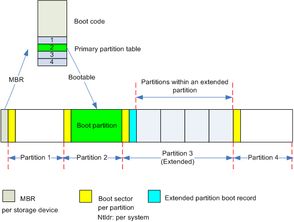

分区类型

在Linux系统中,常见的分区类型主要有以下几种:

主分区(Primary Partition):每个硬盘最多可以创建4个主分区,用于安装操作系统或存储数据。

扩展分区(Extended Partition):用于创建逻辑分区,可以包含多个逻辑分区。

逻辑分区(Logical Partition):位于扩展分区内部,用于存储数据或安装操作系统。

交换分区(Swap Partition):用于虚拟内存,提高系统性能。

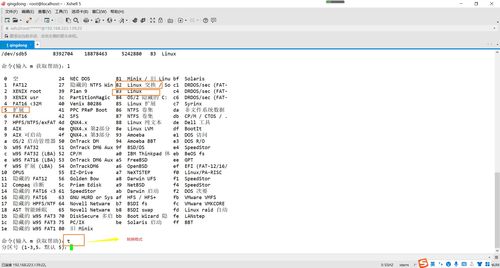

分区表格式

Linux系统中的分区表格式主要有两种:MBR(Master Boot Record)和GPT(GUID Partition Table)。

MBR分区表:是最传统的分区表格式,支持的最大硬盘容量为2TB。

GPT分区表:支持更大的硬盘容量(最高可达18EB),且支持更多的分区数量。

分区工具

Linux系统中常用的分区工具有以下几种:

fdisk:用于创建、删除、编辑分区。

parted:用于创建、删除、编辑分区,支持多种分区表格式。

partmagic:图形化分区工具,操作简单。

分区步骤

以下是Linux系统分区的基本步骤:

使用fdisk -l命令查看磁盘状态,确定要分区的磁盘。

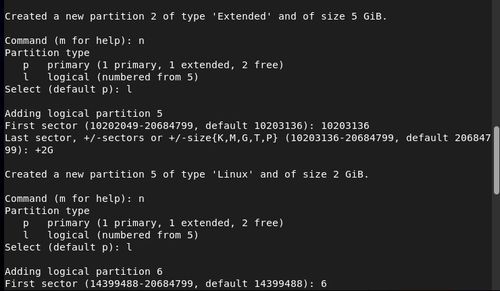

使用fdisk命令进入分区编辑模式,例如:fdisk /dev/sdb。

使用n命令创建新分区,选择分区类型(主分区、扩展分区、逻辑分区等)。

设置分区大小、起始位置等信息。

使用p命令查看分区列表,确认分区信息。

使用w命令保存分区信息并退出分区编辑模式。

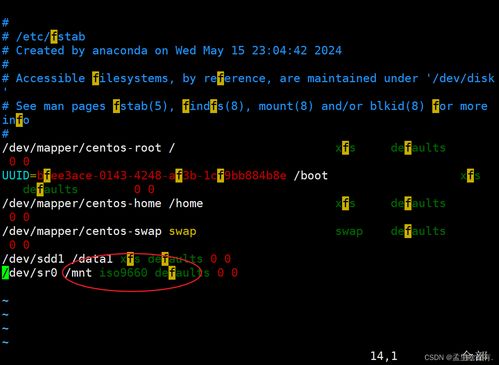

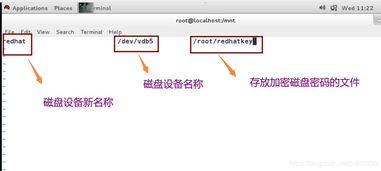

对新建的分区进行格式化,例如:mkfs.ext4 /dev/sdb1。

将分区挂载到文件系统,例如:mount /dev/sdb1 /mnt/data。

注意事项

在进行Linux系统分区时,需要注意以下几点:

确保备份重要数据,以防分区操作失误导致数据丢失。

分区大小应合理分配,避免分区过小或过大。

选择合适的分区表格式,根据硬盘容量和需求进行选择。

分区操作前,请仔细阅读相关命令的说明,避免误操作。

相关推荐

教程资讯

教程资讯排行